こんにちわ!産婦人科医のとんたんです。

帝王切開は、普通分娩(経腟分娩)に危険が伴う時や、母体と赤ちゃんに危機が迫った緊急時に危険を回避するために行う手術です。

ママと赤ちゃんの生命を救う方法が、帝王切開なのね。

帝王切開は、メスを使用した外科手術が出産(分娩)の時に行われますので、麻酔や術後の痛みや傷跡など不安に感じる妊婦さんも少なくないでしょう。

約5人に1人が帝王切開の現在では、「私も帝王切開することになる可能性はあるのだろうか?」と不安になるのではないでしょうか?

そこで今回、どんな人が帝王切開になりやすいのか、その特徴や帝王切開の方法、術後の経過などについて詳しく解説します!

■□■□■□■□■□■□専門医が赤ちゃんの性別予測とエコーの解説をします ベビーナブ対応!11週以降のエコーであれば判定します。■□■□■□■□

\性別予測は1000円!招待コードKNK9CKで登録すれば実質無料で性別予測可能です。/

目次

現在では約5人に1人が帝王切開で出産

帝王切開はメスによって母体のお腹と子宮を切り開き、外科手術によって分娩を行う出産方法です。

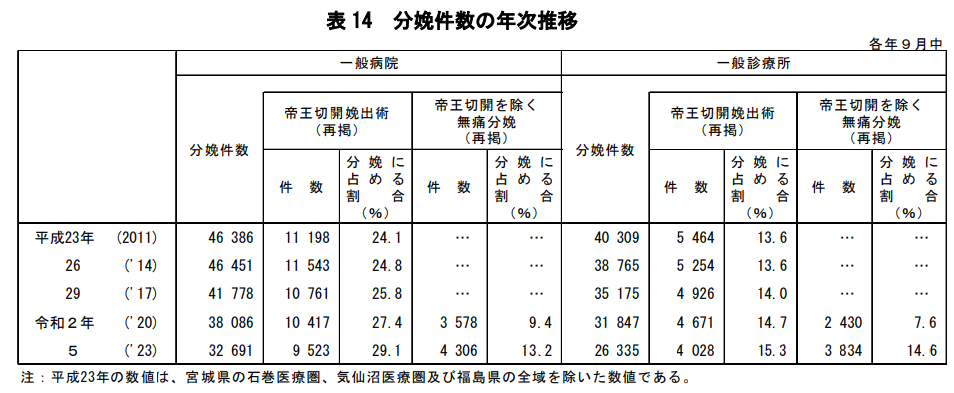

厚生労働省の2023年の調査結果によると、分娩件数は年次推移で減少傾向です。また、帝王切開娩出術件数は増加傾向であります。一般病院と一般診療所を合計した分娩件数59026件中、59026件が帝王切開娩出術、つまり約22.9%の約5人に1人が帝王切開です。

自分は帝王切開になるかもっていう意識を持っておいたほうが、いざという時の気持ちの持ちように関わってくるわね。

帝王切開がいい人はどんな人?帝王切開になりやすい人の特徴

経腟分娩が難しいと判断された場合、帝王切開がよいとされます。

帝王切開には、計画的な「予定帝王切開」と緊急時の 「緊急帝王切開」の2種類があります。

予定帝王切開は、事前の検査で経膣分娩が適切でないと判断された後に事前に計画される帝王切開です。

もう 1 つの「緊急帝王切開」は、経膣分娩が予定されていたものの、妊娠中または出産中に何らかの理由で経膣分娩が不可能と判断された場合に急いで行われる帝王切開です。

予定帝王切開は、骨盤位、双子 (または三つ子以上)、胎盤が子宮の出口を塞いでいる場合 (前置胎盤と呼ばれる)、またはママさんが以前に帝王切開またはその他の子宮手術 (子宮筋腫の除去手術など) を受けたことがある場合に行われます。

ママさんが心臓または脳の病気を患っている場合も、帝王切開が計画されることがあります。

産道が狭い人

帝王切開が選ばれやすいママの特徴は、赤ちゃんの頭より骨盤が小さかったり児頭骨盤不均衡(CPD)、骨盤が狭かったり変形しているなど産道が狭い場合です。

また、全員がそうというわけではありませんが、低身長(およそ身長150センチ未満)のママさんは背の高い女性に比べて骨盤が小さいため、帝王切開になりやすいと言われています。

また、たとえ骨盤が広くても肥満で産道に肉が多くて赤ちゃんが通り抜けることができない時も帝王切開になります。

低身長のママさんや肥満症のママさんからは自分が帝王切開になるのでしょうかという質問があります。

ママさんはしっかり食べることが大事だけど、太りすぎないように気をつけないといけないわね。

陣痛が弱い人

陣痛が弱い人の場合、分娩の進行が良くなくて経腟分娩が難しいと判断されたら、緊急帝王切開となることがあります。

陣痛が弱い状態(微弱陣痛)の原因には以下のようなことが挙げられます。

- 子宮筋腫や子宮奇形などの子宮の問題

- 羊水過多

- 胎児の向きや体勢が悪い

- 赤ちゃんが大きい

- ママさんの疲労やエネルギー不足

- 膀胱充満

- 前駆陣痛による疲労や不安

- 多胎妊娠

- 肥満

ママさんの疲労やエネルギー不足に関しては、妊娠中の食事の改善で改良できます。

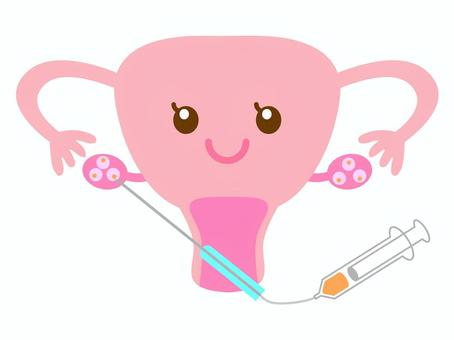

陣痛が弱い、発作が短い、 間隔が長いと、分娩が進行せず産まれないという問題となりますので、微弱陣痛の治療方法としては陣痛促進剤の投与、温罨法(おんあんぽう)、マッサージ、食事摂取、 排泄を促すなどがあります。

高齢出産の人

年齢的には、高齢の方は会陰や腟が伸びにくいことが多いということから、出産のリスクが少し大きいかもしれないことで、帝王切開になることがあります。

ただし、体力や生殖機能には個人差があります。高齢出産でもしっかりと妊活をして健康に気遣っていれば通常分娩でも問題ない場合も多いです。

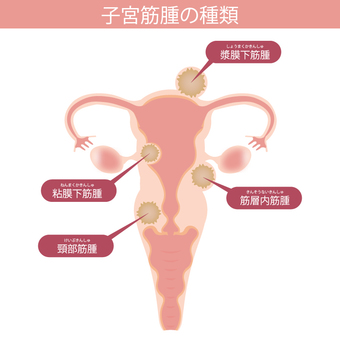

子宮筋腫の手術を受けたことがある人

子宮筋腫の手術を受けたことがある場合、妊娠・出産の際には、子宮の状態や筋腫の位置、大きさ、手術の経過などによって、経腟分娩か帝王切開かを決めます。

ただ、子宮筋腫摘出後という理由だけでは帝王切開にしていない医療機関もあり、手術で摘出した筋腫の部位・個数、手術の方法、手術後の経過、妊娠した時点での筋腫の有無などによって判断します。

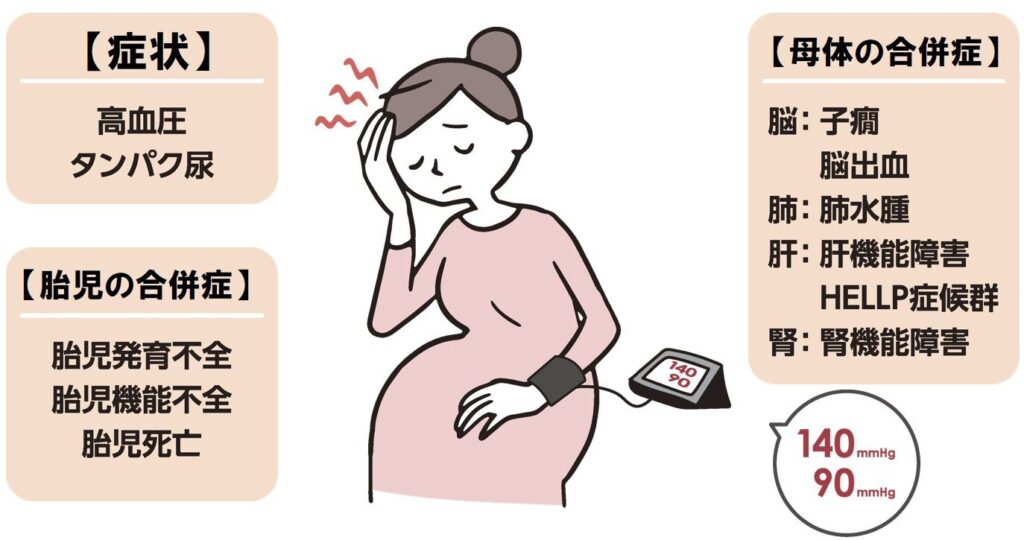

妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症がある人

妊娠高血圧症候群の症状が重いと胎盤の機能が低下するので、十分な酸素が赤ちゃんへいかず悪影響がおきることがあります。

赤ちゃんの発達が悪かったり、分娩前に胎盤がはがれ落ちる危険性がある場合などは、早めに帝王切開をすることがあります。

妊娠糖尿病を適切に治療すると、巨大児が減ったり妊娠高血圧症候群の合併が防げたりするという研究結果があります。

帝王切開になりやすい人の特徴のまとめ

・低身長の人(産道が狭い場合)

・肥満症の人(産道が狭い場合)

・高齢出産の人(会陰や腟が伸びにくい場合)

・子宮筋腫の手術を受けていている人

・妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの合併症がある人

これらの方が必ずしも帝王切開になるとはいい切れませんが、そうなる可能性は高いと心構えておきましょう。

パパさんにも知っておいてもらいたいね。聞かされてアタフタと慌てないように。

帝王切開が行われるのはこんなとき

経腟分娩が危険な場合や、母体や赤ちゃんに危機が迫った場合に行われ、前述しましたが予定帝王切開と緊急帝王切開に分けられます。

予定帝王切開はあらかじめ計画を立てて行う手術ですが、妊娠中に分かるようなリスクがなくても分娩が始まってから陣痛が止まったり、赤ちゃんの状態に異常が見られたりしたときには緊急帝王切開が行われます。

【予定帝王切開】

前回の出産が「帝王切開」や「さかご」だったり、「子宮筋腫」などの合併症がある場合は、あらかじめ日時を決めて行います(予定帝王切開)。

予定帝王切開は、陣痛が来る前に行う必要があるため、手術日を妊娠38週前後に設定します。

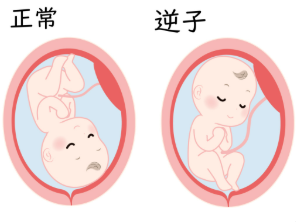

☑ 赤ちゃんが逆子(さかご)や骨盤位(こつばんい)のまま出産予定日が迫ってきた場合

☑ 双子など多胎妊娠で経腟分娩が難しいと判断された場合

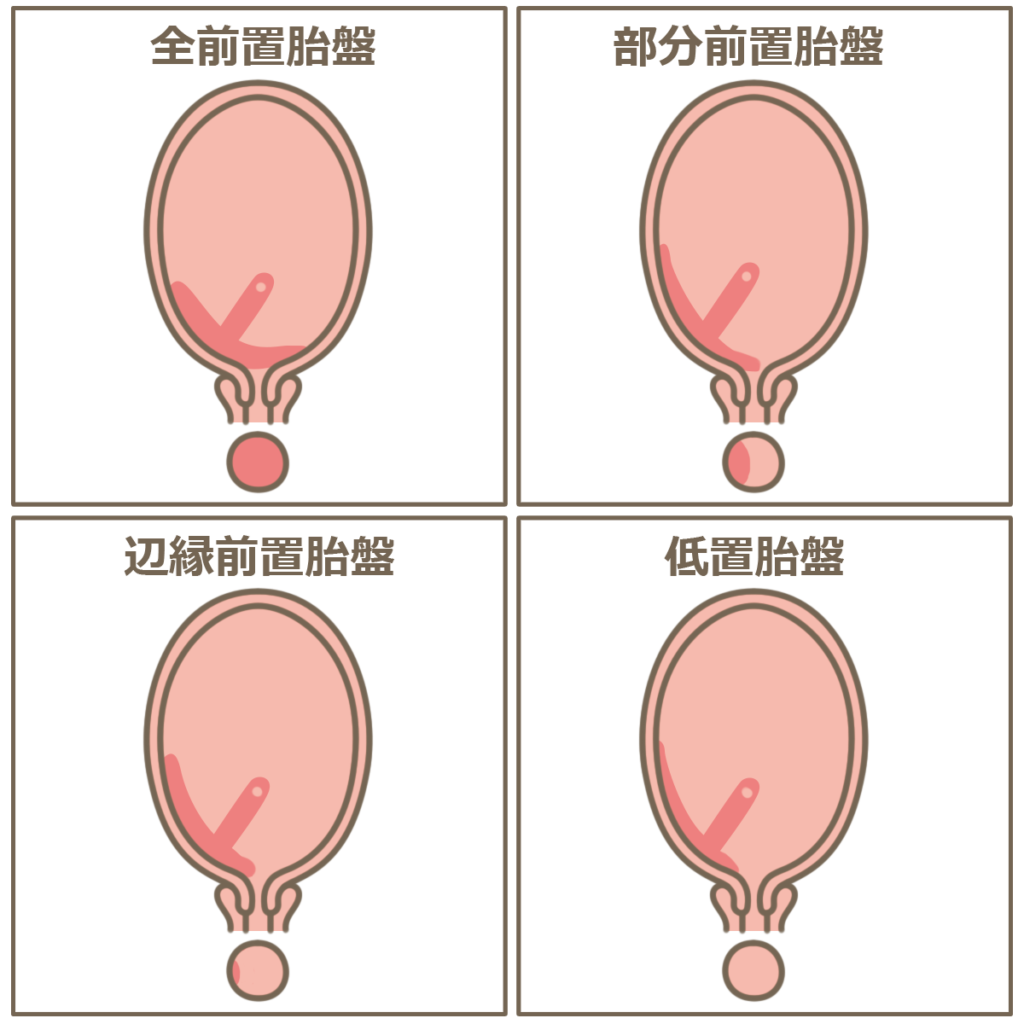

☑ 前置胎盤(ぜんちたいばん)で胎盤が子宮口の付近につくられ、子宮口を覆って子宮の出口をふさいでいる状態の場合

☑ 重度の妊娠高血圧症(妊娠中毒症)により、経膣分娩が困難な場合

☑ 赤ちゃんが大きすぎる、胎盤機能の低下により小さすぎる場合

☑ 以前帝王切開や子宮の手術を受けたことがある場合

【緊急帝王切開】

普通分娩を行っていたのに、急に帝王切開に切り替わること(緊急帝王切開)もあります。

緊急帝王切開は、分娩中に赤ちゃんの心拍に異常がある場合や、分娩が長時間かかりお産がなかなか進まない難産の場合※などに、分娩がスムーズに進むように医師の判断で行われます。

※陣痛が開始されてから出産までの時間が長引く状態を遷延分娩(せんえんぶんべん)といい、初産婦では30時間、経産婦では15時間を経過しても出産に至らない場合を指します。

☑ 妊娠中や分娩中に赤ちゃんの心拍に問題があった場合

☑ 赤ちゃんの状態悪化、子宮内感染、母体の合併症など

☑ 赤ちゃんの体が途中でひっかかってうまく降りられない場合

☑ 妊娠高血圧症候群のために、母体の具合が急に悪くなったとき

☑ 陣痛が弱い、子宮口が開かないといったとき

☑ 常位胎盤早期剥離(子宮の中の正常な位置に付着している胎盤が、赤ちゃんが出てくる前に剥がれてしまう状態)

難産の原因はさまざまですがママ(母体)側の原因、赤ちゃん(胎児)側の原因、胎盤などの付属物による原因に大きく分けることができます。

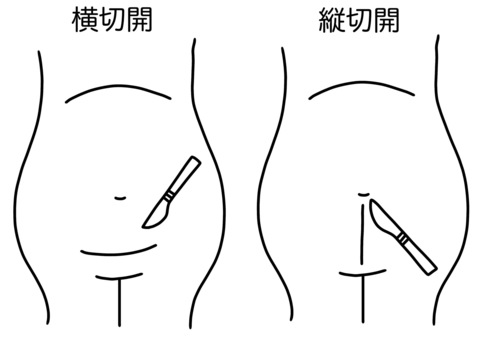

帝王切開はヨコ型とタテ型の2種類

帝王切開は、麻酔をかけてお腹を切り、赤ちゃんを子宮から取り出します。切開方法には、ヨコ型とタテ型があります。

帝王切開を行うかどうかは、お母さんや赤ちゃんの状態をよく診察・検査したうえで判断されます。

【縦切開の特徴】

- 腹部が縦に走る腱に沿って切開するため、自然で出血も少ない

- 手術時間は約35分と短め

- ケロイドができやすく、傷跡が目立つというデメリットもある

【横切開の特徴】

- 恥毛のすぐ上(恥骨上2~3横指)を切開するため、傷跡が目立ちにくいというメリットがある

- 手術時間は約50分とやや長くなる

どちらの切開方法もメリット・デメリットがあり、状況によって選択されます。

緊急帝王切開の場合、本人の希望する切開法を選ぶことはできません。

帝王切開後の経過は?

帝王切開後の傷跡はどうなる?

帝王切開の傷跡や色素沈着が気になる場合、レーザー治療などにより傷跡を修正することも可能です。

帝王切開について手術の痛み以外にも、傷跡や色素沈着について多くの疑問が寄せられています。

通常、帝王切開の傷跡は徐々に薄くなりますが、切開部位に炎症が起こるため、手術後3日間くらいは最も痛みが強いと言われています。

切開部位の痛みが治まると、傷跡を修復するために細胞が生成され、この細胞生成期間中、傷跡が赤くなりかゆくなることがあります。

時間が経つと傷跡のかゆみはなくなり、徐々に皮膚が元の色に戻り傷跡も薄くなり、帝王切開の傷跡は時間の経過とともに目立たなくなります。

しかし、切開痕が赤く盛り上がる肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)やケロイドが発生し、目立つ傷跡が残ってしまうケースも多くあります。

肥厚性瘢痕やケロイドを防ぐためには、傷跡のケアが大切ですので、患部を刺激しないように、傷跡が残らないように専用のテープや軟膏を使用してください。

帝王切開による傷跡や色素沈着が気になる場合は治療ができます。

ただし、傷跡修正の治療方法が限られるために保険適応となる傷の治療は塗り薬やレーザー治療で、レーザー治療に使用する機器は限定的です。

帝王切開についてのQ&A

事前に帝王切開について事前に知っておいて不安や悩みを解消しておけば、いざ自分が帝王切開になると聞いてもだいぶ心配は軽減されるものです。

帝王切開の死亡率は?

帝王切開による母体死亡率は、10万出産あたり24例(0.024%)とされていて、自然分娩と比較して6倍高い確率です。

帝王切開後の経腟分娩で赤ちゃんが死亡する確率は、約0.13%と報告されています。

また、たとえ生存しても重篤な後遺症(脳性まひ、精神遅延など)が高い確率で残るというデータもあります。

【理由】

- 帝王切開は母体が危険な状態で実施されることも多い

- 麻酔、手術といった複数の危険要因を含む

- 母体に何らかの異常がある状態で行われるケースが多いため

- 医師による医療ミスや医療過誤が原因で死亡してしまうケースもある

でもほとんど看過していいような極めて低い可能性だから、それよりも高い出産におけるリスクを回避できる帝王切開は必要不可欠ね。

1人目が帝王切開の場合、次回の出産も帝王切開をしなければならない?

1人目を帝王切開で出産し、その後2人目を妊娠した場合は帝王切開が推奨されます。

子宮を一度切って縫い合わせると陣痛に耐える力が弱くなり、無理をすると子宮破裂の危険があるため、帝王切開が選択されることが多いです。

母体の状態によっては、1人目を帝王切開で出産したとしても、2人目を経膣分娩が必ずしも不可能というわけではありませんが、過去に帝王切開経験がある場合、経膣分娩の成功率は60~80%程度と報告されています。

2人目を経膣分娩したい場合には、こうしたリスクを必ず理解した上で、担当医に相談してください。

帝王切開の合併症は?

帝王切開には、術中の出血や臓器損傷、術後の感染、癒着、血栓症などの合併症のリスクがあります。

帝王切開は母体が危険な状態で実施されることも多いことや麻酔による副作用、術中の複数の危険要因を含むことで出血や臓器損傷、術後の感染、癒着、血栓症などの合併症も起こる可能性があります。

【術中の合併症】

膀胱損傷、腸管損傷、血管損傷、 胎児への損傷。

【術後の合併症】

子宮創部縫合不全、腹壁創部離解、血腫、腫瘍形成、 腹腔内癒着による腸閉塞。

【血栓症のリスク】

- 妊娠中や分娩直後は血液が凝固しやすい状態のため、深部静脈血栓症や肺血栓症のリスクが高まります。

- 血栓が肺に到達して、肺血栓症を発症した場合は、突然の息切れ、呼吸困難、胸痛、失神などが現れます。

【癒着のリスク】

- 帝王切開は腹部と子宮を切開する手術のため、術後の癒着防止対策が重要です。

- 癒着があると、癒着をはがす必要があるため、赤ちゃんを取り出すまでの時間が長くなり、母子への負担が増加します。

帝王切開は、母体と赤ちゃんの安全を第一に考えた分娩方法です。不安な症状がみられた場合には、1人で悩まずに医師へ相談しましょう

帝王切開で生まれた子どもにはどんなリスクがありますか?

帝王切開で生まれた子どもには、呼吸障害や肥満、アレルギー、自閉症スペクトラム障害(ASD)などのリスクがある可能性があります。

ただし、根拠が明確でない部分も多く、必ずしも帝王切開で生まれた子どもに当てはまるわけではありません。

【呼吸障害のリスク】

・新生児一過性頻呼吸(呼吸が速くなる)

・呼吸窮迫症候群(RDS)

【肥満、アレルギー、自閉症スペクトラム障害(ASD)などのリスク】

・帝王切開で生まれた子どもには、肥満・アレルギー・喘息などのリスクが高まるという調査結果があります。

その他の注意すべき点

- 帝王切開では、赤ちゃんを育てるために血液が集中しているお腹を切るので出血しやすく、傷口が広がって出血することがあります。

- 帝王切開後の新生児は、免疫付与の機会を逃してしまい、免疫システムがまだ準備できていないために、一定の感染症に対して弱くなりやすいです。

- 帝王切開は児のASDやADHDのリスク上昇に関連している可能性があります。

- 帝王切開が子どもの精神疾患、神経発達障害、ストレス反応、アレルギー疾患、肥満などに与える影響について、引き続き注意深く見守っていく必要があります。

まとめ

少しでも出産に対する不安を減らすため、帝王切開というものを自分事として事前に知っておくのは良いことです。

帝王切開が別に良くないこというわけではなく、生まれた後に母体も胎児も健康ならばそれはすなわち安産だと思いましょう。

自然分娩が普通と言われていた時代から技術が進歩して、現代では帝王切開は多く行われてきている出産方法です。

産科では母子ともに安全な出産を第一と考え、自然分娩に対する何らかのリスクが見つかった場合には、帝王切開を視野に入れて出産の計画を練っていきます。

帝王切開のメリットとデメリット、そして手術後の状態などを事前に理解することが大事です。

分娩に不安や悩み、心配事があって、詳しく知りたい場合はとんたんにぜひご相談ください。

\招待コード KNK9CK で1000円分無料/

妊婦健診や妊娠についてのご相談に専門医が答えます 周産期専門医が妊娠についてのどんなお悩みもご相談に乗ります!▷▶コチラから