こんにちわ!産婦人科医のとんたんです。

新型コロナウイルスやインフルエンザが流行っているニュースを見るたび、妊婦さんや授乳中のママは気になりますよね。

赤ちゃんは生まれたら予防接種として赤ちゃんは定期接種を受けることになりますが、ワクチンって分からないことばかりで不安だという相談をよく受けます。

妊娠中は接種して良いのか、妊娠前に接種しておいたほうが良いワクチンはあるのか、副反応は大丈夫なのかなど、色々悩んでいることでしょう。

妊娠前、妊娠中と授乳中で接種できるワクチンが異なります。

ワクチンって聞くと、何か変なふうにならないか心配になるママさん、パパさんは多いわね。

むしろ、世界ではワクチンを打ちたくても打てない貧しい国があるくらいだから、日本で安全が確立されているワクチンが打てることは良いことなんだよ。

そこで今回、ワクチンの種類や予防接種の方法、赤ちゃんへの影響などについて詳しく解説します!

■□■□■□■□■□■□専門医が赤ちゃんの性別予測とエコーの解説をします ベビーナブ対応!11週以降のエコーであれば判定します。■□■□■□■□

\性別予測は1000円!招待コードKNK9CKで登録すれば実質無料で性別予測可能です。/

ココナラでお悩み相談・カウンセリング 専門医が赤ちゃんの性別予測とエコーの解説をします ベビーナブ対応!招待コード KNK9CK で1000円分無料

目次

ワクチンって怖くない?打たないとダメなの?

ワクチンは人間の免疫の仕組みを利用して作られます。

ワクチンは一度ある感染症に感染したら、また同じ病原体が体内に入ってきても感染を抑えられたり、症状を軽くしたりすることができます。

これは病原体が体内に入るとその病原体に対する免疫が体内でできて、2回目以降の感染に対応できるようになるからです。

事前に無毒化もしくは弱毒化した病原体や、その一部をワクチンとして接種して、その病原体に対する免疫をつけさせます。

良くできてるよね~

ワクチンで予防できる病気(VPD)にかかると、重い後遺症が残ったり、命の危険にさらされたりすることがあります。

麻疹やおたふくかぜなどよく知られている病気でも、重い後遺症が残ったり、死に至ることがあるので、ワクチン接種は非常に大事なのです。

生ワクチンと不活化ワクチン

前述のようにワクチンは、その感染の原因となる病原体であるウイルスや細菌から作られています。

ワクチンは成分が異なり、ウイルスを弱めて作る「生ワクチン」、ウイルスを無毒化せて作る「不活化ワクチン」、細菌が作り出す毒素だけを抽出して毒性をなくした「トキソイド」などがあります。

病原体を弱める、無毒化する、毒をなくす、などによってワクチンの種類が分類されるのね。

① 生ワクチン

生ワクチンは生きた病原体ですが、ウイルスや細菌に比べると感染力や病原性が弱められています。

生ワクチンを接種することで得られる免疫(抵抗力)は比較的強いため、接種回数は少なくて済みます。

副反応は軽いことが多い一方で、発熱や発疹などの病気の症状が現れることがあります。

② 不活化ワクチン

不活化ワクチンとは、感染力を失った病原体またはその一部を利用したワクチンです。

病原体はホルマリン、紫外線、熱などを利用して不活化されます。

1回の接種では十分な免疫が得られないため、複数回の接種が必要となります。

③ トキソイド

トキソイドとは、菌が産生する毒素(トキシン)を抽出し、毒性をなくし、免疫を作る作用を残して作られたワクチンです。

不活化ワクチンとしても分類され、ジフテリアや破傷風のワクチンとして使用されています。

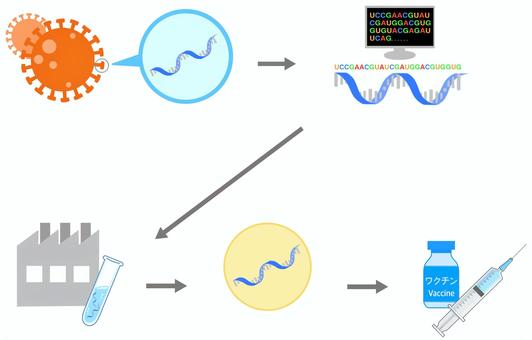

④ mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン

mRNAワクチンでは、弱毒化した病原体やその一部は使用せず、病原体を構成するタンパク質の遺伝情報を含んだmRNAをワクチンとして投与します。

投与したmRNAから病原体を構成するタンパク質が生成され、そのタンパク質に対する免疫を得ます。

現在、新型コロナウイルスだけでなく、サイトメガロウイルス、インフルエンザウイルスなど他のウイルスに対するmRNAワクチンの開発が進められています。

特徴

| 製造方法 | 接種回数と抗体の量 | |

|---|---|---|

| 生ワクチン | 生ワクチンは、病原体のウイルスや細菌を毒性弱めて非病原性にしたものを原材料にしたワクチンです。 | 生ワクチンは毒性を弱めたウイルスや細菌が体内で増殖して免疫を高めるため、接種回数は少なく済みます。十分な免疫ができるには約1ヵ月かかります。 |

| 【定期接種】(対象年齢は政令で規定) 無料(ほとんどが自治体が費用を負担) ■BCG ■麻疹・風疹混合(MR) ■麻疹(はしか) ■風疹 ■水痘 ■ロタウイルス:1価, 5価 | 【任意接種】 費用は自己負担。地域によって異なる。 ■流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ■黄熱 ■帯状疱疹(水痘ワクチンを使用) | |

| 不活化ワクチン | 不活化ワクチンは病原体のウイルスや細菌の感染能力を不活化、殺菌したものを原材料にしたワクチンです。 | 不活化ワクチンは自然感染や生ワクチンに比べてあらわれる免疫力は弱いため、1回だけの接種では不十分で、追加接種が必要。ワクチンによって接種回数は異なります。 |

| 【定期接種】(対象年齢は政令で規定) ■百日咳・ジフテリア・破傷風・ 不活化ポリオ混合(DPT-IPV) ■百日咳・ジフテリア・破傷風混合(DPT) ■ポリオ(IPV) ■ジフテリア・破傷風混合トキソイド(DT) ■日本脳炎 ■肺炎球菌(13価結合型) ■インフルエンザ菌b型(Hib) ■B型肝炎 ■ヒトパピローマウイルス(HPV): 2価, 4価, 9価 ■インフルエンザ ■肺炎球菌(23価來膜ポリサッカライド) ■新型コロナ | 【任意接種】 ■破傷風トキソイド ■成人用ジフテリアトキソイド ■A型肝炎 ■狂犬病 ■髄膜炎菌:4価 ■帯状疱疹 ■肺炎球菌(15価結合型) ※定期接種を対象年齢以外で受ける場合 | |

| トキソイド | トキソイドは病原体の細菌が作る毒素だけを取り出し、毒性を消して作られます。 不活化ワクチンとほとんど同じ。 | トキソイドは不活化ワクチン同様、数回接種して免疫力をつけます。 |

生ワクチンは胎児に移行して悪影響を及ぼす恐れがあるため、妊娠中に接種することはできません。

不活化ワクチンと不活化ワクチンに分類されるトキソイドは胎児に影響を及ぼすことはないと考えられているため、、妊活中、妊娠・授乳中もでも接種することができます。

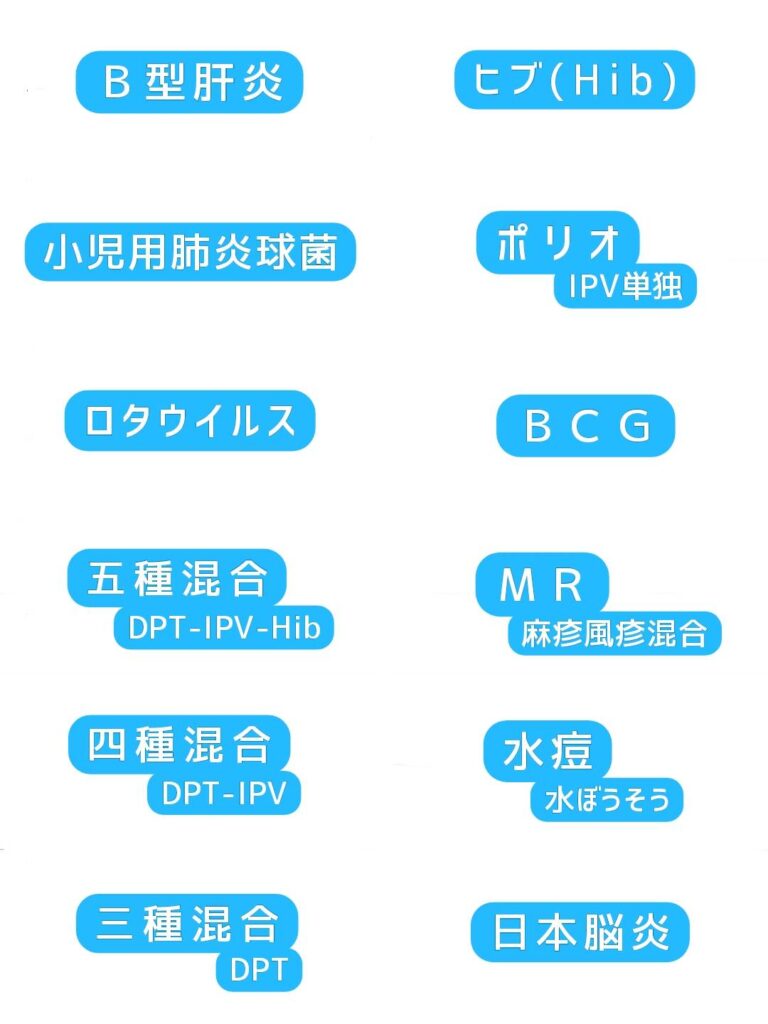

「定期接種」と「任意接種」って何?

予防接種には定期接種(A類・B類疾患)と任意接種の2種類があります。

定期接種(A類疾患)は、麻疹、風疹、百日咳、ポリオなど、接種が必要な予防接種です。

いずれも、罹患すると重篤化したり後遺症が残る可能性が高い病気です。

定期接種の中でも、インフルエンザワクチンはB類疾患に含まれていて、予防接種の努力義務はありません。

任意接種は、おたふくかぜやA型肝炎など、流行状況に応じて接種したほうがよいとされているワクチンです。

ただし、最初から接種する選択を除外してよいというわけではありません。

任意接種とはいえ、重篤な後遺症が残ったり、死亡リスクがある病気に対するワクチンですので、ぜひ接種の検討はしてください。

判断に迷ったら医師に相談しましょう。

また、↓のサイトも参考にしてみるのもおすすめです。

妊娠・授乳中の新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種について | 国立成育医療研究センター

Know VPD! - ワクチンで防げる病気(VPD)を知って子供たちの命を守る

ママが妊娠前や次の妊娠に備えて接種が推奨されるワクチン

ワクチンで予防できる感染症をVPDと呼び、麻しん、風しん、ポリオ、水ぼうそう、ジフテリアなどがそうです。

麻しん(はしか)・風しん・水痘(みずぼうそう)・おたふくかぜなどの生ワクチンは、妊娠前の女性や次の妊娠を望んでいる方にも接種が推奨されています。

生ワクチン接種後は2ヶ月間は避妊期間が必要ですのでご注意ください。

妊娠中に麻疹(はしか)にかかると流産や早産を引き起こす可能性があります。

風疹(ふうしん)は妊娠初期の20週以前にかかると、胎児感染を起こしてしまい、赤ちゃんの難聴や白内障、先天性心疾患などの障害を引き起こす先天性風疹症候群が出る可能性があります。

麻疹と風疹のワクチンは生ワクチンですので妊娠中には接種できません。

十分な抗体を持っていない場合に、特に前回妊娠時の妊娠初期検査で風疹抗体価が16倍以下だった方は妊娠前に接種しておく必要があります。

小学生の頃にワクチン接種をしたから大丈夫と思われるかもしれませんが、予防接種による免疫力は、実は時間が経過していくと弱くなるものもあります。

大人になってから感染症にかかると重症化したり、合併症を引き起こしたりする場合もあるため、注意しましょう。

様々なワクチンが開発され、予防できる感染症が増えてきているね。

麻疹風疹混合ワクチン(MRワクチン)というワクチンもあって、両方のワクチンを接種したい場合には便利で楽です。妊娠前に女性だけでなく、パートナーや周囲の方もワクチン接種で感染症を予防しましょう。

ママが妊娠中に接種できるワクチン

理想的なのは妊娠前にワクチン接種を完了することですが、まだであったりワクチン接種が不十分であったりする場合は接種の計画が必要です。

特に、インフルエンザワクチンや新型コロナウイルスワクチン、百日咳含有ワクチン、RSウイルスワクチンなどが重要です。

| 感染症名 | 感染経路 | ワクチン | ワクチンの種類 | 妊娠中接種の意義 |

|---|---|---|---|---|

| インフルエンザ | 飛沫/接触感染 | インフルエンザワクチン | 不活化ワクチン | 主に母体重症化予防 |

| 新型コロナウイルス | 飛沫/接触/エアロゾル感染 | 新型コロナウイルスワクチン | 主にmRNAワクチン | 主に母体重症化予防 |

| 百日咳 | 飛沫/接触感染 | 三種混合ワクチン(日本:DTaP/海外:Tdap) | 不活化ワクチン | 主に新生児重症化予防 |

| RSウイルス | 飛沫/接触感染 | RSウィルス母子免疫ワクチン | 不活化ワクチン | 主に新生児重症化予防 |

妊婦さんは、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクがあり、早産や妊娠合併症の可能性もあることから、ワクチン接種のメリットは大きいと考えられています。

日本で承認されている新型コロナウイルス感染症ワクチンの安全性については、妊娠、胎児、母乳、生殖器への悪影響は報告されていません(2023年3月現在)。

妊娠中は免疫寛容(免疫系が異物を受け入れること)により免疫力が低下し、さまざまな感染症にかかりやすくなり、インフルエンザなどの呼吸器感染症が重症化しやすくなっています。

インフルエンザワクチンは不活化ワクチンであるため、妊娠中のワクチン接種は安全と考えられており、妊婦さんにはインフルエンザワクチン接種が一般的に推奨されています。

なぜ妊娠中のワクチン接種が重要なの?

以前にワクチン接種をしたことがある場合でも、妊娠中は体が変化し特定の病気にかかりやすくなるため、妊娠中は健康上の注意を払う必要があります。

新生児はすぐにすべてのワクチン接種を受けることができず、生後数ヶ月間は母親の免疫に頼らなければならないため、危険な病気から赤ちゃんを守るために妊娠中にいくつかのワクチンを接種する必要があります。

妊娠中にワクチン接種を受けると赤ちゃんに病気が伝染する可能性が減るから、ワクチンは母子二人を守るバリアのようなもね。

ママが授乳中に接種できるワクチン

授乳中に接種できるワクチン

授乳中の女性も新型コロナウイルスワクチンを接種することができます。

妊婦さんは新型コロナウイルス感染による重篤な症状のリスクがあり、早産や妊娠合併症を経験する可能性があるため、ワクチン接種のメリットは非常に大きいと考えられています。

mRNAワクチンの成分自体は乳腺組織や母乳には現れないと言われており、実際に授乳中にmRNAワクチンを接種した人の母乳には新型コロナウイルスに対する抗体が確認されています。

これらの抗体は授乳中の子どもを感染から守る効果があると期待されています。

授乳中のワクチンは母乳に影響する?その安全性について

多少のワクチン成分を含む母乳を赤ちゃんが飲んでも、悪影響が出る可能性は少ないと考えられています。

実際にワクチン接種後の母乳への移行を調べた研究では、母乳からmRNAが検出されなかっただけでなく、母乳で育った赤ちゃんの多くは問題がなかったと報告されています。

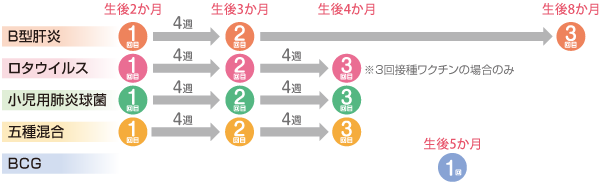

赤ちゃんは生後2ヶ月にワクチンデビュー

生後2か月になったらすぐ始めよう

生後2ヶ月になれば、なるべく早く4種類の予防接種をしましょう。

4種類のワクチンは同時に接種可能です。

生後2ヶ月になれば、すみやかに接種すべきワクチンは注射3本と飲むワクチン1本です

■定期予防接種

①【B型肝炎ウイルスワクチン】

②【ロタウイルスワクチン】

③【小児用肺炎球菌ワクチン】

④【5種混合ワクチン】

ワクチンの接種方法としては、大きく「注射による接種」「経皮接種」「経口接種」に分けられます。

ロタウイルスワクチンのみ、飲むタイプの経口ワクチンです。

初めての予防接種でいきなり4種類のワクチンを受けるのはなぜ

一度に複数のワクチンに対する免疫をつけるために、同時接種をおすすめします。(一般的に同時接種です。)

同時接種とは、1回の注射で2種類以上のワクチンを接種することができ、しかも効果や安全性などは1本ずつ打つ個別接種と同じです。

定期接種だけでも生後6ヶ月までに受けるべきワクチンは6種類(12回以上)ありますので、一度に複数のワクチンを同時に接種しないと、1本ずつだと接種が遅れがちになり、VPDを確実には予防できないのです。

保護者の方も何度も予防接種のために病院に行かなければならないのは面倒よね。

小さな子どもは免疫力が弱く、かかる感染症の多くは重篤になりやすく、最新の医療技術をもってしても、一度感染すると効果的に治療できない病気もあります。

欧米では生後2ヶ月の乳児に6種類のワクチンを接種しています。

ぜひ同時接種をしてください。

1種類ずつ接種するのでは絶対にだめ?

保護者の方が希望すれば、1種類ずつ接種することも可能ですが、そうするとワクチン本来の目的であるVPDの予防ができなくなります。

Hibや肺炎球菌による細菌性髄膜炎や百日咳など、乳児期早期から予防しなければならないVPDの場合、1種類ずつ接種するのは十分な免疫ができるまでに時間がかかるため危険です。

また、ロタウイルスワクチンは腸重積(ちょうじゅうせき・0~2歳の乳幼児に発症することが多い)発症のリスクがあるため、初回接種や接種完了の月齢が厳しく定められています。

この時期に接種するワクチンは特に優先されるため、同時に接種しないと他のすべての接種が非常に難しくなることを考慮し、可能であれば0歳だけでなく全年齢で同時接種を推奨しています。

ワクチンの安全性と効果と副反応

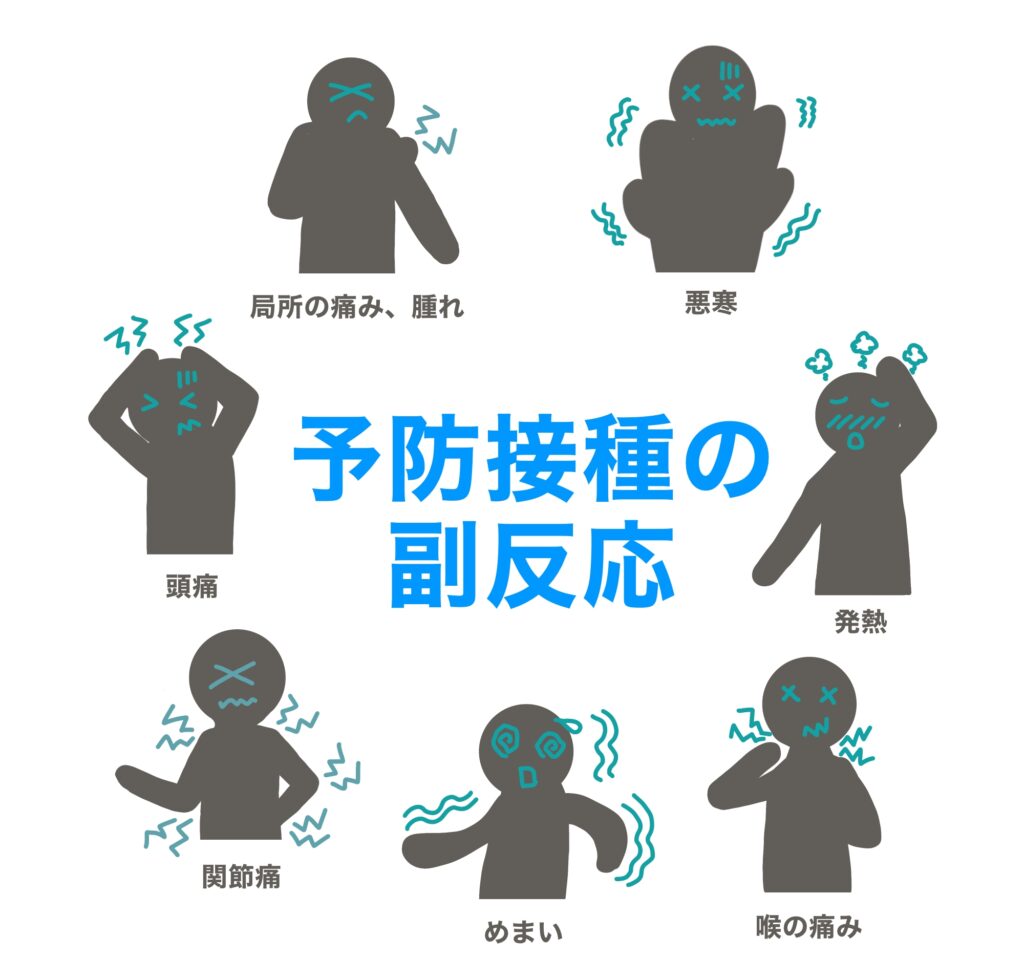

ワクチンと聞くとその効果はどれくらいなのか、副反応は怖くないのかなど心配ですよね。

そこでワクチンの安全性とその効果、副反応にはどんな物があるのか解説します。

副作用と副反応の違いは?

薬やワクチンの使用後に起きる、意図していたものと異なる有害な影響という意味で、副作用も副反応も同じです。

治療に使う薬の場合は副作用と呼び、ワクチンの場合は副反応と分けて呼んでいることが多いです。

新型コロナウイルスが流行する以前は、どれも「副作用」と言っていたね。

ワクチンの場合の副反応の症状には、接種部位の腫れや赤み、発熱、倦怠感、下痢、 咳・鼻水などがあります。

ワクチンの安全性

ワクチン接種による副反応のリスクと、ワクチン接種を受けずに病気になるリスクを比較すると、ワクチン接種をせずに重症になる方がはるかに危険といえます。

予防接種をうけることで、気になる副反応ですが、初回接種に含まれる肺炎球菌ワクチンは発熱と接種したところの腫れがよくみられます。

過去には、3種混合ワクチン(DPT)が脳障害を引き起こす可能性があると疑われて、米国で多くの研究が行われましたが、ワクチンを接種した乳児としていない乳児の間で脳障害の発生率に違いはありませんでした。

発熱の副反応は接種当日の夜に出ることが多く、早ければ接種後4時間、遅くとも翌日には発熱し、だいたい24時間以内に治まります。

38~38.5度程度の発熱はよくありますが、発熱は想定される副反応のため、必ずしも夜間に救急外来を受診する必要はありません。

お子さんが顔を真っ赤にして大声で泣いている場合は、1日待って翌日に受診しても大丈夫です。

お子さんの顔色が悪く、泣き声も弱々しく、頻繁に嘔吐している場合は夜間でも救急外来を受診してください。

接種部位が直径3cm程度に腫れて発熱することがありますが、2~3日で改善しますので、様子を見ても大丈夫です。

ただし、腫れが肘まで達している場合は、日中に救急外来を受診してください。

副反応が続いている場合

- 機嫌が悪い状態が24時間以上続いている

- 咳や鼻水など他の症状がある

- 2日以上熱が続いている

- 熱や腫れが悪化している

- 水分がとれない

- ぐったりしている

これらの場合は感染症を疑い、病院を受診しましょう。

赤ちゃんが予防接種後に泣いたりぐずったりするのは副反応?

副反応は、免疫を得るために体が細菌やウイルスと戦っていることで起こりますので、赤ちゃんが予防接種後に泣いたりぐずったりするのは、副反応の可能性があります。

ただし、予防接種後に泣いたりぐずったりが続くことが必ずしも絶対に副反応、というわけではなく、元気で哺乳力もしっかりしていれば特に問題なく数日でおさまります。

予防接種を受けることができない場合

赤ちゃんが次のような場合、予防接種を受けることはできませんので、予防接種の予約が近くなったら注意深く様子を見てあげましょう。

1.当日、熱(37.5℃以上)がある場合

2.前日、高い熱を出したとか、急性の重い病気にかかっている場合

3.その日に受ける予防接種、または予防接種に含まれる成分により激しいアレルギー反応であるアナフィラキシーを起こしたことがある場合

4.その他、医師が予防接種すべきでないと判断した場合

赤ちゃんの安全のためにも、予防接種を正しく理解しましょう。

まとめ

妊娠中や授乳中、妊活中の女性でも不活化ワクチンやトキソイドの予防接種を受けることができます。

逆に妊娠中に生ワクチンは接種できませんので、生ワクチンで予防できるVPDについてはとくに妊娠前に免疫をつけておく必要があります。

女性は妊娠前、妊娠中や授乳中など、ライフステージの変化や時期によって受けられる安全に予防接種が様々ありますから、母子の健康を第一としたワクチン接種を心掛けてくださいね。

特に赤ちゃんへの予防接種は親御さんがしっかり予定・計画を立てて、忘れずに受けさせてあげてくださいね。