第二子不妊(セカンダリー・インフェルティリティ)は、すでに一人の子を持つ夫婦が次の子を授かるのに苦労する状況を指します。

初めての妊娠がスムーズだった場合、第二子がなかなか授からないことに驚きや苛立ちを感じることもあるでしょう。

一人目のお子さんが産まれているから、まさか第二子が不妊とは気づきにくいわよね。

二人目不妊には様々な原因があることを理解し、早めに専門医の診察を受けることが大切です。

この記事では、第二子不妊に直面している夫婦が心身の健康を保ちながら前進するための情報を提供します。

目次

第二子不妊とは?

第二子不妊は、すでに第一子を出産した夫婦が次の妊娠を望むものの、1年以上(35歳以上の場合は6か月以上)避妊せずに性交渉を行っているにもかかわらず妊娠に至らない状態を指します。

原因は多岐にわたり、以下のような要因が考えられます。

「一人目はすぐに妊娠できたのに、二人目がなかなか…」という悩みは珍しくありません。年齢を重ねることで生殖機能が低下し、妊娠しづらくなるのは自然なことです。

第二子不妊の原因

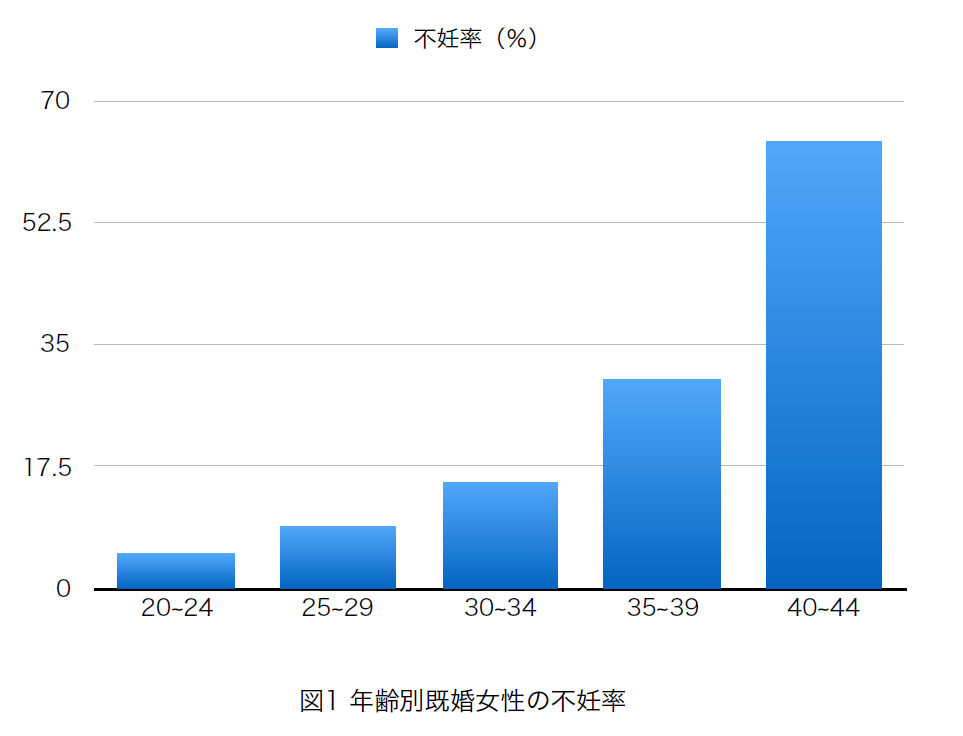

年齢

特に女性の年齢が35歳以上になると、卵子の質や数が低下し、妊娠の可能性が減少します。日本では晩婚化や出産の遅延が進んでおり、これが第二子不妊の主な原因の一つです。男性も年齢による精子の質の低下が影響する場合があります。

医学的要因

女性側:卵巣機能の低下(卵巣予備能の減少)、子宮内膜症、卵管の閉塞、子宮筋腫、ホルモンバランスの乱れなどが原因となります。特に、帝王切開後の子宮瘢痕部欠損(CSD)が第二子不妊に関連する場合があります。

男性側:精子の数や運動率の低下、精液の異常(無精子症、乏精子症など)が影響します。

生活習慣

ストレス、過労、睡眠不足、過度な飲酒や喫煙、肥満や過度な痩せが妊娠しづらい体質を引き起こす可能性があります。特に、第一子の育児によるストレスや睡眠不足が影響するケースも。

感染症や手術の影響

過去の性感染症や骨盤内感染が卵管や子宮に影響を与えることがあります。また、帝王切開や流産手術後の瘢痕が不妊の原因となる場合も。

心理的要因

第一子の育児や仕事のプレッシャー、第二子を望む焦りがストレスとなり、ホルモンバランスに影響を与えることがあります。

その他

原因不明の不妊も一定割合存在します。夫婦双方に問題がない場合でも、タイミングや環境要因が影響することがあります。

第二子不妊についての日本のデータ

日本では、不妊症全体のデータは豊富ですが、第二子不妊に特化した全国的な疫学調査は限定的で、一次不妊(初産不妊)と二次不妊の区別が明確に分離されていない場合が多いです。

二次不妊の有病率は一次不妊と同程度かやや低いと推測され、不妊全体の約30-50%を占めていて、晩産化の影響で増加傾向にあります。

以下では、主に厚生労働省、日本産科婦人科学会(JSOG)、日本生殖医学会(JSMR)、国立社会保障・人口問題研究所のデータや報告書を基に、関連する統計をまとめます。

データは2025年8月時点の最新情報を反映し、二次不妊の推定値や傾向を中心に説明します。

ここはちょっと難しい内容ですので、後の2.5 簡易まとめの方をご覧になっても大丈夫ですよ。

1. 不妊症全体の有病率と二次不妊の割合

日本では、不妊症(一次・二次を含む)の有病率が国際的に見て高く、二次不妊は第一子の出産後(特に30代後半以降)の年齢要因が主な背景です。

- 不妊の心配・経験率(国立社会保障・人口問題研究所の社会保障・人口問題基本調査より)

- 2021年調査:不妊の検査・治療を受けた(または受けている)夫婦は22.7%(約4.4組に1組)。不妊を心配したことがある夫婦は39.2%(約2.6組に1組)。

- 傾向:2002年以降増加傾向。2015年では18.2%、2021年で22.7%と上昇。子どものいない夫婦では28.2%に達する。

- 二次不妊の推定:全体の不妊症の約30-50%が二次不妊とされ(JSMR推定)、晩婚化・晩産化により増加。WHOのグローバルデータ(2023年報告)では、世界の成人人口の17.5%(6人に1人)が不妊経験ありで、日本も同水準と推測されますが、二次不妊特化データは不足。

- 不妊症全体の有病率(JSOG・JSMRデータ):

- 妊娠を望む健康な夫婦の10-15%(約4.4組に1組)が不妊症に悩む(2023年JSOG報告)。二次不妊は一次不妊より理解されにくく、精神的負担が大きいと指摘。

| 年次 | 不妊検査・治療経験率(夫婦) | 不妊心配率(夫婦) | 出典 |

|---|---|---|---|

| 2002年 | 約18% | - | 国立社会保障・人口問題研究所 |

| 2015年 | 18.2% | - | 同上 |

| 2021年 | 22.7% (4.4組に1組) | 39.2% (2.6組に1組) | 同上 |

2. 不妊治療の実施状況と二次不妊の関連データ

日本は不妊治療大国で、2022年4月からの保険適用拡大により治療件数が急増。

二次不妊の多くが高度生殖補助医療(ART:体外受精・顕微授精など)を利用し、第一子後の年齢上昇が治療ピークを押し上げています。

- ART治療周期数(JSOG「ARTデータブック」より)

- 2022年:総治療周期数543,630件(前年比+45,490件増加)。IVF(体外受精)、ICSI(顕微授精)、凍結融解胚移植が主で、全て増加。

- 年齢別ピーク:42歳で46,095件(2021年の39歳から後ろ倒し)。40-41歳の減少は保険適用回数制限(40歳未満6回、40-42歳3回)の影響か。43歳以上が全体の14.8%を占め、二次不妊の晩産化を示唆。

- 妊娠率・生産率:22-34歳で妊娠率40%前後、生産率30%前後。34歳で流産率20%、44歳で生産率3.4%(医学的限界点5%近辺)。

- 二次不妊の割合:ART利用者の約40-50%が二次不妊(NLI研究所推定、2024年報告)。累計ART出生児:918,312人(2022年まで)。

- 生殖補助医療による出生数(JSOGデータ)

- 2022年:77,206人(全出生児の9.98人に1人)。2021年:69,797人(12人に1人)。

- 傾向:出生数全体は減少(2022年:770,759人)する中、ART出生は増加。二次不妊ケースの多くがこれに含まれる。

- 不妊手術件数(厚生労働省「衛生行政報告例」2023年度):

- 総数:3,730件(年齢階級別:35-39歳が最多)。二次不妊関連の帝王切開後瘢痕や子宮筋腫手術が増加傾向。

| 年次 | ART総治療周期数 | ピーク年齢 | 出生児数(ART) | 全出生児比 | 出典 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 約45万件 | 40歳 | - | - | JSOG |

| 2021年 | 498,140件 | 39歳 | 69,797人 | 12人に1人 | 同上 |

| 2022年 | 543,630件 | 42歳 | 77,206人 | 9.98人に1人 | 同上・NLI研究所 |

3. 二次不妊の原因・リスク要因に関するデータ

二次不妊の原因は一次不妊と類似ですが、第一子出産後の変化(年齢、帝王切開瘢痕、子宮内膜症進行)が加わります。データは不妊全体から推測。

- 原因分布(JSMR・JSOGガイドライン、WHO1998年基準を基に)

- 男性側のみ:24%、女性側のみ:41%、両方:24%、不明:11%。二次不妊では女性側の年齢要因(卵子質低下)が50%以上を占める(JSMR推定)。

- 年齢影響:35歳以上で卵子数減少、42歳ピーク治療は晩産化反映。帝王切開後CSD(瘢痕部欠損)が二次不妊の10-20%に関連(日本産婦人科医会データ)。

- 患者調査(厚生労働省2020年患者調査):

- 不妊症外来患者:増加傾向。二次不妊は子育て負担と重なり、精神的ストレスが高い(26.1%が治療中断・離職)。

- グローバル比較(WHO2023年報告):

- 日本:高所得国平均(17.8%)に近く、二次不妊の生涯有病率16.5-17.8%。地域差少なく、グローバル課題。

4. 支援制度とデータ限界

- 保険適用後データ(厚生労働省2022年以降)

- 2022年4月から一般不妊治療・ARTが保険適用。治療件数45%増(2022年)。助成金利用:自治体別で二次不妊対象拡大。

- 仕事両立調査(厚生労働省2017年):不妊治療経験者の34.7%が両立難、26.1%が離職・中断。企業配慮率30%。

- データ限界:

- 二次不妊特化の全国調査不足(e-Statで不妊関連ファイル多数だが、一次/二次区別なし)。JSOG/JSMRのARTデータが主で、推定値多用。2023-2025年の最新報告(ARTデータブック2023以降)はJSOGサイトで更新中。

以上のように、医師の知見から科学的データや統計に基づいて公的機関の発表や公表を紹介しました。二次不妊についてはネットの情報やママ友の体験談では解決できないことで、どれが正しいのか困っている方が大勢います。特に匿名のSNSや掲示板などのコメントは鵜呑みにしないようにしましょう。

簡易まとめ

有病率:

- 日本で不妊症(一次・二次含む)は夫婦の約10-15%(4.4組に1組)。二次不妊は不妊全体の30-50%で、推定150-400万人の女性が影響(生殖年齢女性2,500万人×6-16%)。

- 2021年調査:不妊治療経験22.7%(4.4組に1組)、不妊心配39.2%(2.6組に1組)。

不妊治療データ:

- 2022年:体外受精などART治療543,630件、出生77,206人(全出生の9.98人に1人)。42歳で治療ピーク、二次不妊は約40-50%。

- 年齢影響:35歳以上で卵子質低下、42歳で生産率3.4%。

原因:

- 主因:女性の年齢(卵子質低下、50%以上)、帝王切開瘢痕(10-20%)、男性の精子質低下(24%)、不明(11%)。

- 産後ストレスや生活習慣も影響。

支援:

- 2022年から不妊治療が保険適用、治療件数45%増。自治体の助成金も利用可。

課題:

- 二次不妊特化データ不足。晩産化で増加中。

- 精神的・経済的負担大きく、治療中断26.1%。

このように、他のご夫婦さんで同じ悩みでを持っている方たちがいるということを知っているだけでも、気持ちが少し楽になれますよ。

第二子不妊に悩む夫婦の体験談

第二子不妊に悩む夫婦の体験談は、精神的・身体的負担や周囲との関係性など、さまざまな側面から語られています。

1. 予期せぬ苦悩と孤独感

多くの夫婦が「一人目は自然に授かったのに、なぜ二人目ができないのか」と困惑します。

例えば、ある女性は「一人目ができたのだから、二人目もすぐできると思っていた。でも、なかなか妊娠しない現実にショックを受けた」と語っています。

このギャップからくる失望感は、第二子不妊特有の悩みとして多く見られます。

また、「一人目はいるのに不妊で悩むなんて理解されにくい」と、周囲の無理解に傷つく声も。

友人や家族から「二人目はまだ?」と聞かれるたびにプレッシャーを感じ、気分が落ち込むという体験談も寄せられています。

2. 子育てと不妊治療の両立の難しさ

第一子の子育てをしながら不妊治療に通うのは、時間的・精神的な負担が大きいとされます。

ある母親は「仕事と子育てで忙しく、治療のための通院がストレスだった。夫にもっと協力してほしかった」と振り返ります。

また、治療のタイミングが子育てや仕事のスケジュールと重なり、「思うように進められない」と感じる夫婦も多いです。

特に、体外受精などの高度な治療では、凍結胚の管理や経済的負担も加わり、夫婦間のコミュニケーションが試される場面も。

3. 夫婦間のすれ違い

第二子不妊は夫婦関係にも影響を与えることがあります。

ある夫は「妻が治療に必死になるあまり、夫婦の時間が減ってしまった。自分もどうサポートしていいか分からなかった」と語っています。

一方で、妻側からは「夫が治療にあまり関心を示さないと感じ、孤独だった」という声も。

夫婦で悩みを共有し、治療方針を話し合うことが重要ですが、ストレスからすれ違いが生じるケースも少なくありません。

4. 年齢への焦りと葛藤

年齢が第二子不妊の大きな要因であることを実感する声も多いです。

「一人目の出産後、数年経ってから二人目を考え始めたが、年齢のせいで妊娠しづらくなっていた」と語る女性は、30代後半で治療を始めたことを後悔する気持ちを吐露しています。

また、40歳を超えて治療を続ける中で「いつまで続けるべきか」と葛藤する夫婦も。ある女性は「経済的にも体力的にも限界を感じ、諦めるタイミングを考えるのが辛かった」と話しています。

5. 希望と前向きな一歩

治療を通じて希望を見出す夫婦もいます。

ある夫婦は「何度も転院し、辛い時期もあったが、専門医との出会いやサポートグループで同じ悩みを持つ人と話せたことで前向きになれた」と語ります。

また、鍼灸や生活習慣の見直しを取り入れたことで「体調が整い、妊娠できた」という体験談も。

治療の過程で夫婦の絆が深まったという声もあり、「一緒に乗り越えた経験が家族を強くした」と感じる人もいます。

不妊治療方法と事例

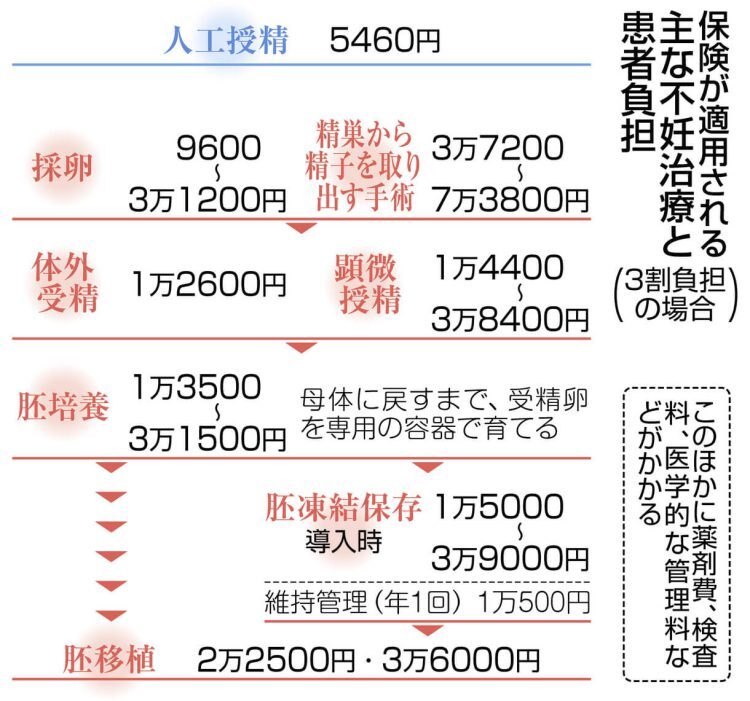

不妊治療は、タイミング法、人工授精、体外受精・顕微授精といった段階的な方法があります。一般不妊治療であるタイミング法や人工授精で妊娠に至らない場合、より高度な生殖補助医療(ART)である体外受精・顕微授精が選択されます。

費用: 施設や排卵誘発剤の使用により異なる。2022年4月以降、保険適用で自己負担が軽減される場合あり。

| 項目 | タイミング療法 | 人工授精(AIH) |

|---|---|---|

| 概要 | 排卵タイミングに合わせて性交を指導 | 精子を子宮内に直接注入 |

| 適応 | 軽度の排卵障害、タイミングのズレ、原因不明不妊 | 軽度の男性不妊、子宮頸管粘液の問題、原因不明不妊 |

| 妊娠率(1周期) | 約5-10% | 約10-15% |

| 費用(1回) | 数千円~2万円(保険適用可の場合) | 1-3万円(保険適用可の場合) |

| 侵襲性 | 低い(自然に近い) | やや高い(カテーテル使用) |

| メリット | 体への負担が少なく、低コスト | 妊娠率が高め、タイミングの問題を回避 |

| デメリット | 妊娠率が低め、効果に限界あり | 卵管や精子の重度問題には効果薄、OHSSリスク |

| 治療期間 | 6周期程度で効果なければ次へ | 6周期程度で効果なければ次へ |

保険適用後の不妊治療件数にどんな変化があったか

不妊治療件数の主な変化

- 保険適用開始は2022年4月。それまで一部治療のみだった保険が「人工授精」「体外受精」「顕微授精」などにも拡大されました。

- 2022年度(令和4年度)、厚生労働省による合計レセプト件数は約125万件(医療費約896億円)。

- 実患者数(延べ人数ではなく重複を除く)は37万3575人。そのうち生殖補助医療(体外受精・顕微授精など)を受けた人が27万人で、治療全体の7割超。

- 生殖補助医療(ART)の件数は、保険適用前より年齢上限ギリギリ(42-43歳)で著しく伸び、若年層も治療件数が増加。

年齢や治療内容の変化

- 42歳で治療件数のピークが生じるなど、「年齢制限による駆け込み治療」が顕著。

- 40歳以上は治療回数制限(通算3回)の影響で件数が伸び悩み、逆に20~30代では「保険適用で治療のハードルが下がった」ことで利用しやすくなりました。

- 高度生殖補助医療(凍結胚移植など)の件数が特に増加。人工授精の割合は減少.

保険適用の社会的影響

保険適用後は治療件数・患者数ともに大幅増加し、年齢・経済状況による格差も縮小しつつあります。

次のステップ

どちらも効果がない場合、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)を検討。

[元記事:東京新聞 TOKYO Web 2022年5月10日]

各治療法の費用目安(保険適用なしの場合)

- タイミング法:診察・検査のみが中心で、数千円から数万円程度。

- 人工授精:1回あたり1万円〜3万円程度。

- 体外受精:1回あたり30万円〜50万円程度。

- 顕微授精:1回あたり40万円〜60万円程度。

| 事例 | 年齢 | 治療法 | 通院期間 | 費用(概算) | 結果 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| CASE-001 | 32歳 | 体外受精(IVF) | 1年 | 約150万円 | 妊娠成立 | ホルモン治療併用 |

| CASE-002 | 38歳 | 顕微授精(ICSI) | 2年 | 約280万円 | 不成立 | 卵子数が少ない |

| CASE-003 | 29歳 | タイミング法 | 8ヶ月 | 約20万円 | 経過観察 | 自然妊娠を期待 |

第二子不妊の対処法とサポート

不妊治療のタイミング

以下に該当する場合、早めの受診を:

- 35歳以上

- 一人目の妊娠に時間がかかった

- 一人目を不妊治療で妊娠

- 婦人科系疾患がある

| カテゴリー | 具体的アドバイス | 重要度 | 効果の目安 |

|---|---|---|---|

| 生活習慣 | 規則正しい睡眠と栄養バランスの取れた食事を心がける。 | 高 | 3〜6ヶ月 |

| 夫婦関係 | プレッシャーを減らすために夫婦の会話や趣味の時間を増やす。 | 中 | 随時 |

| 医療サポート | 基礎体温や排卵検査薬を活用し、必要に応じて早めに専門医を受診。 | 高 | 1〜3ヶ月 |

| メンタルケア | カウンセリングやサポートグループで気持ちを共有する。 | 中 | 個人差あり |

1.医療サポート 専門医に相談する

不妊治療専門のクリニックや産婦人科を受診し、必要な検査を受けましょう。以下のような検査が一般的です。

2022年4月から不妊治療の保険適用が始まり、自己負担が軽減。条件を確認しましょう。

- 女性:ホルモン検査、超音波検査、卵管造影検査

- 男性:精液検査 夫婦で協力して原因を特定し、適切な治療法(タイミング法、人工授精、体外受精など)を検討することが重要です。

2. 生活習慣の見直し

健康的な生活習慣は妊娠の可能性を高める一助となります。

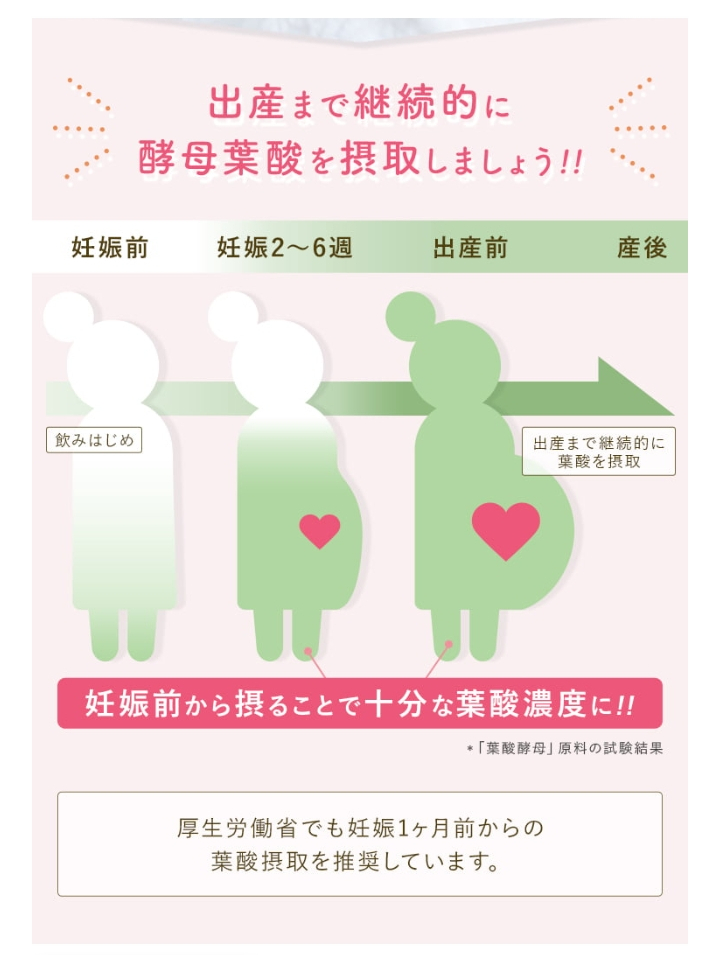

- バランスの取れた食事:ビタミンD、葉酸、亜鉛などを積極的に摂取。

- 適度な運動:過度な運動は避け、ウォーキングやヨガなど軽い運動を。

- 睡眠の確保:質の良い睡眠はホルモンバランスを整えます。

- ストレス管理:瞑想やカウンセリングでストレスを軽減。

3. 夫婦関係 心理的なサポート

第二子不妊は精神的な負担を伴います。以下の方法で心の健康を保ちましょう。

- パートナーとの対話:お互いの気持ちを共有し、支え合うことが大切です。

- 専門家の支援:不妊カウンセリングやサポートグループに参加することで、同じ悩みを抱える人とのつながりが得られます。

- セルフケア:趣味やリラクゼーションの時間を確保し、自分を大切に。

4. メンタルケア 周囲とのコミュニケーション

「一人目はいるのに、なぜ悩むの?」という周囲の無理解に傷つくこともあるかもしれません。以下のように対処しましょう。

- 信頼できる人にだけ話す。

- 不妊治療についてオープンにするかどうかは夫婦で決め、無理に話さない。

- 必要なら、「今は話したくない」と伝える勇気を持つ。

第二子不妊(続発性不妊)実践アドバイス表 - 完全版

夫婦双方の心身・生活・医療・情報の4視点から、優先度・費用・エビデンスも含め横断的に整理。

PC/タブレットでは横にスクロール可能(矢印ガイド参照)。スマホではカード形式で表示。キーボードで上下で行/カードフォーカス、左右でスクロール操作が可能です。

| カテゴリ | 項目 | 目的 | 具体的アクション | 推奨時期/頻度 | 優先度 | 期待効果(1-5) | エビデンス/根拠の方向性 | 費用目安(円) | 所要時間(分) | 難易度 | ステータス | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

生活

|

体重・栄養最適化 | 排卵・精子機能の改善 | 地中海式/和食中心、超加工食品・過剰糖質を控える。タンパク質・鉄・葉酸・ω3を意識。 | 2–3か月継続 | 高 | 4 | 生活介入での妊孕性指標の改善が多数報告。 | 10,000~30,000 | 30/日 | 中 | 今すぐ | 過度な減量は避ける。貧血/甲状腺異常があれば同時評価。 |

|

生活

|

睡眠・ストレスケア | ホルモン軸の安定 | 就寝/起床の固定、就寝前1hはスクリーンオフ。呼吸法・短時間瞑想。 | 毎日 | 高 | 4 | 睡眠不足・慢性ストレスと妊孕性低下の関連が示唆。 | 0 | 15/日 | 易 | 習慣化 | 就寝前カフェイン/アルコールは避ける。 |

|

生活

|

禁煙・節酒 | 受精環境の最適化 | 禁煙外来/ニコチン置換、アルコールは週量を決めて管理。 | 今から | 高 | 4 | 喫煙は卵巣予備能/精子DNA損傷に関連。 | 0~15,000 | — | 中 | 重要 | 受動喫煙も回避。禁煙外来は保険適用要件を確認。 |

|

生活

|

タイミング最適化 | 受精機会の最大化 | LH検査薬/アプリ併用、排卵前日~当日に性交。禁欲は長過ぎず(2–3日)。 | 毎周期 | 高 | 4 | タイミング法の基本戦略。 | 1,000~3,000 | — | 易 | 重要 | 性交が負担化しないよう日常の親和行動も増やす。 |

|

心理

|

夫婦間コミュニケーション | 性交/通院/育児の役割合意 | 週1で15分「感情の共有ミーティング」。責めないIメッセージで。 | 週1 | 高 | 4 | 介入で治療継続率・満足度向上の報告。 | 0 | 15 | 易 | 推奨 | 「いつまで・どこまで治療」を暫定合意。 |

|

心理

|

育児疲労の緩和 | 性欲/時間/体力の確保 | 一時保育/家事代行を活用。就寝前の夫婦15分ルール。 | 必要時 | 中 | 3 | 負担軽減でタイミング実行性を高める。 | 3,000~10,000 | — | 中 | 支援 | 罪悪感を感じず「外注」を。自治体の助成確認。 |

|

心理

|

セックスレス対策 | 親密性の回復 | タイミング外のスキンシップ日を設定。「目的化しない夜」をあえて作る。 | 週1 | 中 | 3 | 満足度と継続性の関連。 | 0 | — | 中 | 推奨 | 義務感/プレッシャーを減らす工夫を。 |

|

心理

|

ピア/専門カウンセリング | 情緒的負担の軽減 | 自治体/病院/専門NPOの不妊カウンセリングを活用。 | 必要時 | 中 | 3 | うつ/不安の軽減、治療継続率の向上が示唆。 | 0~5,000/回 | 30–60 | 易 | 推奨 | SNSは情報の真偽に注意。専門家と併用を。 |

|

医療

|

タイムライン把握 | 続発性不妊の定義に基づく受診判断 | 35歳未満は「避妊せず1年」、35歳以上は6か月で評価へ。 | 該当時点で即 | 高 | 5 | ガイドライン準拠の受診基準。 | 0 | — | 易 | 基礎 | 出産既往があっても年齢要因は進行する。 |

|

医療

|

基本検査(女性) | 原因特定・治療方針 | AMH/基礎ホルモン、甲状腺、超音波、卵管疎通性(HSG等)、感染症。 | 初診~1か月 | 高 | 5 | ガイドライン推奨の初期評価セット。 | 20,000~60,000 | 60–120 | 中 | 実施 | 卵管造影は疼痛対策を相談。造影直後は妊娠率上昇が期待される期間あり。 |

|

医療

|

基本検査(男性) | 精子数・運動率・形態評価 | 精液検査、必要に応じホルモン/超音波、禁欲期間2–7日で提出。 | 初診~1か月 | 高 | 5 | 男性因子は続発性にも一定割合。 | 5,000~15,000 | 30–60 | 易 | 実施 | 発熱後3か月は数値が揺れやすい。複数回評価が望ましい。 |

|

医療

|

タイミング法(排卵誘発併用) | 排卵の同期・卵数確保 | クロミフェン/レトロゾール等+超音波モニタリング。 | 3–6周期 | 中 | 3 | 年齢・背景で成績が変動。 | 10,000~40,000/周期 | — | 中 | 次段 | 多胎/内膜薄化(薬剤)等の副作用説明を受ける。 |

|

医療

|

人工授精(IUI) | 受精率向上 | 洗浄濃縮後のIUI。排卵誘発と併用も検討。 | 3–6回目安 | 中 | 3 | 軽度男性因子や頸管因子で有効例。 | 10,000~30,000/回 | — | 中 | 選択 | 年齢が高い場合はIVFへの移行基準を明確化。 |

|

医療

|

体外受精/顕微授精(IVF/ICSI) | 妊娠率最大化 | 刺激法選択、受精/培養、胚移植。着床前検査は適応に応じ検討。 | 医師と計画 | 高 | 5 | 最も高い到達妊娠率。年齢影響大。 | 300,000~600,000/周期 | — | 高 | 専門 | 費用助成・保険適用可否、採卵・OHSS等のリスク説明。 |

|

医療

|

感染症/予防接種 | 妊娠初期合併症の予防 | 風疹抗体価確認、ワクチン接種計画(妊娠前に)。 | 初期評価で | 中 | 3 | 先天異常リスク低減の公衆衛生データ。 | — | — | 易 | 確認 | 生ワクチン後は一定期間の避妊が必要。 |

|

留意

|

産後変化・年齢要因 | 原因の見落とし防止 | 帝王切開瘢痕症候群、子宮筋腫/内膜症、甲状腺/高プロラクチンを確認。 | 初期検査で | 高 | 4 | 産後・加齢に伴う新規病態が続発性の一因。 | — | — | 中 | 確認 | 症状が軽微でも画像/採血で拾える場合あり。 |

|

留意

|

サプリメント | 不足補填 | 葉酸(妊娠前~妊娠初期)、ビタミンD、必要に応じて鉄/ω3。 | 毎日 | 中 | 3 | 欠乏補正は有益、過量は避ける。 | 1,000~4,000/月 | — | 易 | 適量 | 複数成分の重複摂取に注意。医師に提示。 |

|

情報

|

助成/保険制度の確認 | 費用負担軽減 | 自治体の特定不妊治療助成、公的保険の対象範囲を確認。 | 治療前に | 高 | 5 | 制度活用で継続性が向上。 | — | — | 易 | 確認 | 所得制限/年齢上限や回数制限を確認。 |

|

情報

|

治療のマイルストーン設計 | 意思決定の明確化 | 「○周期で方針見直し」「×歳でIVF検討」など、先に基準を合意。 | 開始時に | 高 | 4 | 意思決定疲れ/先延ばしの回避に有効。 | — | — | 易 | 計画 | 年齢・検査結果で柔軟に更新。 |

|

情報

|

職場調整 | 通院継続性の確保 | 上長への限定共有/産休育休制度の把握。診断書の活用。 | 治療前~随時 | 中 | 3 | 柔軟な働き方でドロップアウトを防ぐ。 | — | — | 中 | 計画 | 過度な開示は不要。必要最小限の情報共有で。 |

第二子不妊予防にベルタ葉酸サプリがおすすめの理由

第二子不妊(セカンダリー・インフェルティリティ)の予防には、第一子出産後の栄養管理が重要です。

特に、葉酸の継続的な摂取が推奨されており、ベルタ葉酸サプリは妊活・妊娠期に特化した栄養素を豊富に含む人気のサプリメントです。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」に基づき、妊娠希望の女性に葉酸400μg以上の追加摂取を推奨する中、ベルタ葉酸サプリはこれを上回る480μgを配合。

以下に、第二子不妊予防に適した理由を挙げます。

1. 高吸収型の酵母葉酸100%配合で、葉酸不足を効率的に防ぐ

- ベルタ葉酸サプリの主成分は、モノグルタミン酸型葉酸を発酵培養した「酵母葉酸」で、1日4粒(推奨摂取量)あたり480μg配合。一般的な合成葉酸より体内滞留時間が長く、吸収率が高いため、日常の食事だけでは不足しがちな葉酸を効率的に補給できます。

- 第二子不妊の原因の一つに、年齢による卵子質の低下やホルモンバランスの乱れがありますが、葉酸は細胞分裂やDNA合成をサポートし、卵子の質向上に寄与。妊活中から摂取することで、妊娠初期の神経管閉鎖障害リスクを低減し、第二子妊娠の成功率を高めます。厚生労働省も妊娠希望女性に葉酸の積極摂取を勧めています。

2. 鉄分・亜鉛・カルシウムなどの妊活必須栄養素がバランスよく配合され、産後回復をサポート

- 産後貧血やホルモンバランスの乱れが第二子不妊の要因になることがありますが、ベルタ葉酸サプリには鉄分23.2mg(非ヘム鉄で臭いが少なく飲みやすい)、亜鉛10mg、カルシウム264mgを配合。これらは葉酸と相乗的に働き、貧血予防や卵巣機能の維持に役立ちます。

- さらに、ビタミンB6 3.34mg、ビタミンD 8.5μg、ビタミンE 6.5mgなど27種類のビタミン・ミネラル、20種類のアミノ酸、23種類の野菜(ケール、ブロッコリーなど)を加え、合計85種類の栄養素をカバー。産後の栄養不足を防ぎ、体調を整えて第二子妊娠の基盤を築けます。ユーザー口コミでは、「産後から飲み続け、第二子が授かった」との声も。

3. 無添加・高品質で、産婦人科医推奨の信頼性が高い

- 香料・着色料・保存料など13種類の無添加で、GMP認定工場製造。放射能検査や残留農薬試験クリア済みで、安全性が確保されています。全国1,337の産婦人科・妊活クリニックで紹介されており、91%の産婦人科医が推奨。母子手帳でも取り上げられる信頼性で、第二子不妊予防の専門家からも支持されています。

- 第二子不妊は医療的要因だけでなく、生活習慣の乱れが影響しますが、このサプリは現役ママの開発チームが監修。9年連続売上No.1(通販チャネル、TPCマーケティングリサーチ調べ、2025年8月時点)で、累計450万個以上の実績があり、安心して長期摂取可能です。

4. 飲みやすさとサポート体制で、継続しやすい

- 粒は直径9mm・厚さ5mmの小ぶりで、カルシウムコーティングにより無味無臭。つわり時や産後の忙しい時期でも飲みやすく、1日4粒で済むため負担が少ない。口コミでは「匂いがなく続けやすい」「第二子妊活で欠かせない」と高評価。

- BELTA専属の管理栄養士・妊活マイスターによる無料相談(電話・メール・LINE)があり、40万人以上の妊活サポート実績。定期便初回1,980円(通常5,980円、6回継続)で経済的負担を軽減し、第二子不妊予防のための長期使用を促進します。

パートナーと一緒に摂取可能ですので、男性の精子質向上(亜鉛・マカ配合)も間接的に第二子妊娠を後押しします。

まとめ

第二子不妊は孤独感やプレッシャーを感じやすい問題ですが、あなただけではありません。

専門家の助けを借りながら、パートナーや信頼できる人たちと支え合い、前へ進んでください。

自分を責めず、希望を持ち続けることが大切です。

妊娠・出産で心配事や悩み事があったら、ぜひとんたんを頼ってください。

担当医の意見にさらなる自信を持ちたい、他の医師の考えも聞きたいなど、いわゆるセカンドオピニオンにどうぞ。